Accueil > Tests > Paulina Porizkova, ou quand une déesse descend de son piédestal

21 janvier 2023

Paulina Porizkova, ou quand une déesse descend de son piédestal

« C’est l’âge d’or des top models », écrit Géraldine Dormoy, qui se penche sur son adolescence dans L’Âge bête (Robert Laffont, 2022). « Elles deviennent mes héroïnes. Je lis avec avidité tout ce qui les concerne. Je connais leur taille, leur poids, leurs hobbies, comment elles ont été découvertes, les sports qu’elles pratiquent. J’ai beau savoir que je n’ai ni les mensurations ni la photogénie pour devenir mannequin, une partie de moi, irrationnelle et fantasque, se projette dans leur métier porté aux nues par la presse et la télé. Moi aussi, je veux être repérée, choisie, magnifiée sur des shootings, suivie par des caméras, habillée par les plus grands couturiers. Moi aussi, je veux voyager à travers le monde, dormir dans des palaces, gagner des millions. Moi aussi, je veux être le centre de l’attention et le cœur du système. »

Ayant été adolescente à peu près à la même période que Géraldine Dormoy, dans les années 1980-1990, je me reconnais totalement dans la fascination qu’elle décrit. À l’époque, il n’y avait ni Internet ni réseaux sociaux, et tout ce que l’on savait des top models provenait de leurs interviews ultra lisses et convenues dans la presse féminine et les magazines de mode. Elles apparaissaient comme des créatures plus divines qu’humaines. Après avoir été « découvertes » – dans un aéroport (Kate Moss), dans une boîte de nuit (Claudia Schiffer) : les récits mythiques abondaient –, elles semblaient avoir été propulsées dans un univers parallèle où tout n’était que luxe et volupté, et où elles ne faisaient plus que recueillir les gratifications infinies auxquelles leur beauté exceptionnelle leur donnait droit, évoluant dans des paysages de rêve au bras d’un chanteur, d’un acteur ou d’un homme d’affaires.

Les stars des années 1980-1990,

condamnées à la performance

du « bien-vieillir »

Quelques décennies plus tard, l’unique fonction qu’elles conservent dans l’univers médiatique est de répondre à la terreur que suscite le vieillissement chez l’ensemble des femmes en donnant leurs secrets pour « rester en forme » – le principal de ces secrets étant probablement qu’elles sont riches, ce qui le rend difficilement partageable. Cette semaine, sous le titre « Bien vieillir : les routines des tops », Elle nous offre même un tir groupé avec les conseils de Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Amber Valletta, Paulina Porizkova et Naomi Campbell. On imagine le désarroi quand l’une des techniques mises en œuvre au service de cette performance du « bien-vieillir » échoue et produit des effets inverses à ceux escomptés, comme c’est arrivé à Linda Evangelista [1] : au-delà de l’atteinte corporelle subie, cela représente un important manque à gagner en termes d’exposition et de revenus, et probablement une forte humiliation quand on a un itinéraire de vie et une identité sociale entièrement fondés sur la beauté. Il est d’ailleurs exaspérant de constater que l’écrasante majorité des actrices célèbres de plus de cinquante ans (Philippine Leroy-Beaulieu, Monica Bellucci, Jennifer Lopez…) n’existent plus dans l’espace médiatique que sous le prisme de leur âge [2] et de la façon dont elles le « défient » (et ce n’est pas le présent article qui va changer cet état de fait, il faut bien l’avouer). Elles sont constamment interrogées sur ce sujet, alors que leurs homologues masculins, eux, peuvent exister simplement en tant que… eux-mêmes.

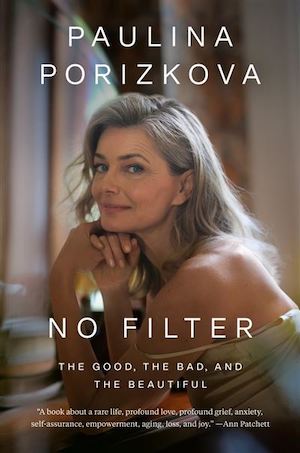

Mais il se trouve aussi que les étoiles de la mode des années 1980-1990 vieillissent à une époque qui est à la fois celle des réseaux sociaux et d’un renouveau du féminisme. Cela permet à celles qui le souhaitent de prendre la parole et de témoigner de leur expérience, passée et présente. Il y a quelque chose de réconfortant et de jubilatoire à voir des femmes dont l’image a été utilisée pour nous donner des complexes et pour nous faire dépenser notre argent se mettre soudain à revendiquer leur humanité et à balancer tous azimuts. C’est ce que fait Paulina Porizkova – restée célèbre pour le contrat de 6 millions de dollars signé en 1988 avec la marque Estée Lauder –, à la fois sur son compte Instagram et dans son livre No Filter, publié en novembre 2022.

« Soyons claire, être considérée

comme l’une des plus belles

femmes du monde

n’avait rien de désagréable.

Mais j’avais l’impression d’être un objet

dans une nature morte »

Née en Tchécoslovaquie en 1965, Porizkova a d’abord été confiée à sa grand-mère tandis que ses parents fuyaient en Suède ; elle ne les y a rejoints qu’à l’âge de neuf ans, au terme d’un feuilleton médiatisé qui a fait d’elle la « petite réfugiée communiste » exemplaire. Elle a alors expérimenté pour la première fois le fossé entre l’image qu’on donnait d’elle et la réalité de sa vie : alors qu’elle était censée vivre un happy end dans le monde libre, sa grand-mère lui manquait, ses parents se séparaient et ses camarades de classe suédoises avaient fait d’elle leur souffre-douleur. Plus tard, elle a retrouvé cette sensation en tant que mannequin : « J’étais utilisée pour vendre des produits. Les photos et les vidéos de moi étaient invariablement retouchées pour mettre en scène le mieux possible ce que je vendais. Aux yeux du public, j’étais une image fabriquée, pas une vraie personne. Soyons claire, être considérée comme l’une des plus belles femmes du monde n’avait rien de désagréable. Mais j’avais l’impression d’être un objet dans une nature morte. Mon vrai moi n’avait pas voix au chapitre. » La découverte d’Instagram et de la possibilité de s’exprimer sans intermédiaire a été une révélation pour elle.

Je perds le compte des exemples et des citations que j’aurais pu utiliser si son livre était sorti plus tôt : son expérience du mannequinat m’aurait été très utile pour Beauté fatale ; sa réflexion sur le vieillissement des femmes, pour Sorcières ; et son récit de ses relations avec les hommes de sa vie, pour Réinventer l’amour.

Les souvenirs de Porizkova confirment l’omniprésence de la prédation dans le mannequinat, dénoncée dès 1995 par le journaliste Michael Gross dans son livre Top model. Les secrets d’un sale business (A Contrario) et confirmée ces dernières années par les affaires autour de Jean-Luc Brunel [3] – proche de Jeffrey Epstein – ou de Gérald Marie, ex-patron de l’agence Elite en France et ex-mari de Linda Evangelista (laquelle a soutenu les femmes qui l’accusaient de viol) [4]. Elle raconte par exemple l’un de ses premiers shootings, alors qu’elle avait quinze ans. Le photographe, dont elle mentionne seulement qu’il était français (cocorico !), était venu la voir alors qu’elle se faisait maquiller. Se postant derrière elle, il avait sorti son pénis – le premier qu’elle voyait de sa vie – et l’avait posé sur son épaule. « La maquilleuse secoua légèrement la tête et haussa les sourcils, comme pour dire : “Voilà qu’il recommence !” », écrit-elle. Ce genre d’épisodes devait vite devenir la routine : « Si ce n’était pas le photographe, c’était un client, ou le neveu d’un client, ou l’ami d’un client. En fait, si un photographe réputé pour être glauque ne tentait rien, je me sentais mal à l’aise, déstabilisée. Cela voulait dire que je n’étais pas aussi attirante que les autres filles. De façon perverse, le harcèlement était devenu une confirmation de la désirabilité. »

En 2018, alors que #metoo atteignait le monde de la mode et que les témoignages d’agressions et de harcèlement se multipliaient, Karl Lagerfeld avait lancé : « Si vous ne voulez pas qu’on vous arrache votre culotte, ne devenez pas mannequin. Entrez plutôt au couvent [5] ! » En somme, le mannequinat, comme la prostitution, vous ferait perdre votre droit à votre intégrité sexuelle et à votre libre arbitre. Les récits de Porizkova et de tant d’autres rendent franchement grotesques les propos tenus par Carla Bruni en 2017 selon lesquels la mode était un « environnement sain » [6]. Ils révèlent la double fonction de la starisation des mannequins dans les années 1980-1990 : écouler des quantités ahurissantes de produits auprès des femmes ordinaires, que cet univers faisait rêver et complexait tout à la fois, tout en fournissant à tous les hommes qui étaient assez malins pour graviter dans ce milieu un vivier de jeunes femmes (et de jeunes hommes) en position de faiblesse.

« J’ai vendu des crèmes antirides

à des femmes de l’âge de ma mère

à une époque où ma peau était

naturellement ferme »

Il s’avère aussi que ces déesses dont les photos sublimes s’étalaient dans les magazines et sur les affiches publicitaires, dont l’image était travaillée de façon à donner une impression de souveraineté, de pouvoir, et dont le public supposait qu’elles devaient forcément avoir une confiance illimitée en elles-mêmes, étaient elles aussi accablées de complexes entretenus par leur entourage professionnel. « On me faisait honte de ne pas avoir le corps d’Elle Macpherson, les seins de Cindy Crawford, les dents de Christie Brinkley », énumère Paulina Porizkova.

Leur âge, aussi, garantissait leur docilité. Sur l’idéal de la jeunesse, Porizkova livre une analyse incisive : « On m’avait dit que les mannequins devaient être jeunes parce qu’une peau lisse reflète mieux la lumière. Mais je suspecte qu’il existe une autre raison, plus sombre, pour laquelle on fait vanter des crèmes antirides par des filles de dix-sept ans. Toutes les mannequins, quel que soit leur âge, sont appelées des “filles” et jamais des “femmes”. Pourquoi n’y a-t-il pas de femmes dans ce métier ? Parce qu’une fille ne sait pas dire non. Une fille ne connaît pas son propre pouvoir. Une fille ne connaît pas sa propre valeur. Comme elle veut qu’on l’aime, elle s’accommode de choses dont elle ne devrait jamais s’accommoder. (…) Nous avons créé une industrie géante de produits anti-âge et un business de la chirurgie esthétique qui prospèrent sur nos insécurités. J’y ai moi-même participé, en vendant le rêve de la jeunesse à un monde qui en était friand. J’ai vendu des crèmes antirides à des femmes de l’âge de ma mère à une époque où ma peau était naturellement ferme. J’ai vendu des calendriers déshabillés à des hommes assez vieux pour être mon père à un âge où je commençais à peine à habiter ce corps qu’on exposait. (…) Et maintenant, alors que j’ai la cinquantaine, que j’ai bien vécu et beaucoup appris, je découvre que je serais encore censée ressembler à la fille qui ne savait pas ce qu’était un pénis. (…) Si la femme idéale a dix-sept ans, alors la femme idéale est naïve, inexpérimentée, malléable, sans discernement. La femme idéale n’est pas une femme. Elle est une fille. »

Ses réflexions sur sa grande taille (1 m 81) et sur les expériences qu’elle lui a values m’auraient été très utiles pour le passage consacré à ce sujet dans Réinventer l’amour. À l’âge de quatorze ou quinze ans, ayant réussi à se faufiler dans une boîte de nuit avec une copine pour la première fois de sa vie, elle est assise dans un coin quand un type vient l’inviter à danser. Tout heureuse, elle saisit sa main avec le sentiment d’être « une princesse Disney » et se lève. Il apparaît alors que son cavalier lui arrive à peine à l’épaule. Le type tire la gueule et la plante simplement là. Alors qu’il retourne à la table où ses amis rient de la scène, elle l’entend leur lancer : « Même pas sûr que ce soit vraiment une fille. » Comment mieux dire que, pour beaucoup, la féminité se définit par l’infériorité ? À l’inverse, un acteur avec qui elle dut un jour prendre la pose, la voyant se voûter légèrement, lui chuchota : « Ne vous diminuez pas pour moi. » Elle n’en dit pas moins s’être sentie « absolument féminine » auprès de son mari, Ric Ocasek, chanteur du groupe The Cars, qui, en plus d’avoir vingt-et-un ans de plus qu’elle, était aussi plus grand : « Pour la première fois de ma vie, je me sentais délicate. J’adorais cela. »

Devenir « un assemblage

des pensées et des désirs

de quelqu’un d’autre »

Elle avait dix-neuf ans quand elle rencontra Ric Ocasek. Ils vécurent trente ans de relation fusionnelle et d’adoration mutuelle ; elle le laissa avoir un ascendant total sur elle et la modeler à sa convenance. Ce qu’elle raconte de leurs arrangements financiers aurait particulièrement de quoi intéresser Titiou Lecoq. Avant leur mariage, il refusa tout net de signer un accord prénuptial, et elle se rangea à son avis : « Le fait qu’il ait déjà divorcé deux fois aurait pourtant pu me mettre la puce à l’oreille. » Elle congédia son conseiller financier pour laisser celui de son mari gérer leurs affaires. Elle déclina tous les engagements qui déplaisaient à Ocasek, comme « n’importe quel film avec une scène d’amour », et prit en charge entièrement la gestion du quotidien (ils eurent deux fils). Elle crut longtemps que l’argent noble, « sérieux », dans leur famille, provenait de son activité à lui, jusqu’au jour où ils durent réduire leur train de vie parce que ses engagements de mannequin avaient diminué. Lorsque Ocasek mourut brusquement, en 2019, ils étaient séparés mais continuaient de vivre sous le même toit et restaient très proches. À la lecture du testament, elle eut le choc de découvrir que son mari l’avait déshéritée parce qu’il lui reprochait de l’avoir « abandonné ».

Néanmoins, elle dresse un bilan nuancé de son mariage. En dépit de tous les regrets qu’elle peut avoir, de son impression de s’être sacrifiée, parfois au point de perdre son identité, elle a protesté quand certains ont déduit de son récit qu’elle avait été maltraitée. Elle a défendu la façon dont elle avait vécu cette relation : comme une très belle histoire d’amour qui avait donné sens à sa vie. Elle a réclamé qu’on respecte ce ressenti. De fait, elle montre bien quel homme drôle et tendre pouvait être Ocasek, et la profonde complicité qui les liait. Elle dit avoir compris, désormais, qu’« être possédée ne signifie pas être aimée ». Elle a compris que se réduire à « un assemblage des pensées et des désirs de quelqu’un d’autre » impliquait de n’avoir de valeur que « pour la personne qui vous a assemblée » et « aussi longtemps que vous fonctionnez selon les règles qu’elle vous impose ». Mais elle ne peut pas remonter le temps : la sorte d’amour que son mari lui a donné lui convenait au moment où elle l’a rencontré. Leur relation était fortement inégalitaire, mais il lui procurait le sentiment de sécurité dont elle avait besoin, et elle était prête à en payer le prix, dit-elle.

La difficulté

de devenir invisible

« quand toute votre vie

a été fondée sur la visibilité »

Désormais, à cinquante-sept ans, elle ne cache pas le fait qu’elle essaie toutes les crèmes antirides qui sortent sur le marché. Elle raconte son combat intérieur pour accepter et assumer son visage vieillissant, malgré l’épouvante qu’il lui inspire parfois. Cette épouvante peut paraître invraisemblable, tant Paulina Porizkova est « toujours » une femme d’une beauté spectaculaire. Mais manifester du scepticisme reviendrait à négliger la force avec laquelle les femmes intègrent l’interdiction de vieillir, et la sévérité avec laquelle elles se jugent elles-mêmes, même quand elles savent apprécier la beauté du vieillissement de leurs semblables. On aurait tort de sous-estimer la disqualification que Porizkova subit du fait de son âge, surtout dans un milieu où l’apparence et la jeunesse sont les valeurs suprêmes. Elle dit combien il est difficile de se sentir devenir invisible « quand toute votre vie a été fondée sur la visibilité ». Dans sa révolte contre sa propre dévaluation, elle joint ses forces à celles de l’actrice américaine Justine Bateman, autrice du formidable Face [7] .

Elle cite le commentaire furieux reçu sur Instagram d’une femme qui lui reprochait de critiquer le système maintenant qu’il la rejette, après en avoir bien profité. Pour ma part, je trouve plutôt touchant de voir une ancienne déesse descendre parmi les simples mortelles pour leur livrer les réflexions suscitées par une condition qu’elle partage désormais. Ainsi, elle établit et développe une distinction entre « être attirante » et « être belle ». « Nous avons été conditionnés à négliger la beauté pour lui préférer la joliesse, la fraîcheur, la jeunesse, écrit-elle. Mais, alors que la joliesse décline et que ce que nous croyons être la laideur de l’âge émerge, nous voyons en réalité le caractère, la beauté physique, apparaître sur les visages. Sur tous les visages. » Écrire un jour ces lignes n’était-il pas ce qui pouvait arriver de mieux à la fille superlativement jolie et fraîche des pubs Estée Lauder ?

Paulina Porizkova, No Filter : The Good, the Bad, and the Beautiful, Penguin Life, 2022.

[1] Sabrina Champenois, « Mode : Linda Evangelista, mannequin piégée par la cryolipolyse », Libération, 23 septembre 2021

[2] À ce sujet, il faut lire le livre brillant de Murielle Joudet La Seconde Femme. Ce que les actrices font à la vieillesse (Premier Parallèle, 2022), qui passe en revue avec une sagacité rare les cas de Brigitte Bardot, Bette Davis, Isabelle Huppert, Nicole Kidman, Frances McDormand, Thelma Ritter, Meryl Streep et Mae West.

[3] Philippe Berry, « Affaire Brunel : “Tout le monde savait”... Des mannequins dénoncent les abus présumés de leurs agents depuis les années 1980 », 20 minutes, 19 janvier 2020.

[4] Elisa Covo et Catherine Robin, « Gérald Marie : les mannequins et l’ogre », Elle, 7 septembre 2021 ; Lucy Osborne, « Linda Evangelista praises women accusing her ex-husband of rape », The Guardian, 16 octobre 2020.

[5] Sam Reed, « Karl Lagerfeld On #MeToo : “If You Don’t Want Your Pants Pulled About, Don’t Become a Model !” », The Hollywood Reporter, 13 avril 2018.

[6] Géraldine Dormoy, « Harcèlement sexuel : pour Carla Bruni-Sarkozy, la mode “est un environnement sain” », L’Express, 18 octobre 2017.

[7] Justine Bateman, Face : One Square Foot of Skin, Akashic Books, 2022. Cf. Jessica Radloff, « Justine Bateman Is Aging. She No Longer Cares What You Think About That », Glamour, 6 avril 2021.